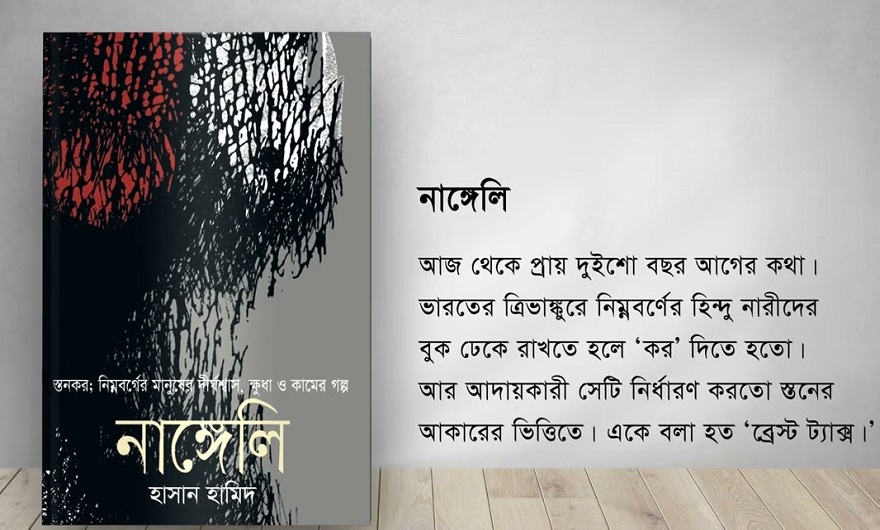

কেরালার চের্থালা উপকূল — চারদিক জুড়ে নারকেলগাছ, হালকা সমুদ্রবাতাস, আর দূরে বয়ে চলা ব্যাকওয়াটারের ঢেউ।

গ্রামটি ছিল ছোট, কিন্তু মানুষ ছিল পরিশ্রমী। তারা ভোরে জাগত, মাঠে যেত, আর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে ধূপজ্বালানো আলোয় প্রার্থনা করত।

এই গ্রামেই বাস করত নাঙ্গেলি আর তার স্বামী চেরুকন্দন।

দুজনেই এজাভা জাতির মানুষ, সমাজের তথাকথিত “নিচু জাত”।

কিন্তু তাদের চোখে ছিল সৎ আলো, পরিশ্রমের গর্ব আর একে অপরের প্রতি গভীর ভালোবাসা।

চেরুকন্দন ছিল লম্বা, কালো, চোখে শান্ত দৃঢ়তা। সে দিনভর নারকেলগাছে উঠত, মাছ ধরত, আবার কখনো অন্যের জমিতে কাজ করত।

আর নাঙ্গেলি — গায়ের রঙ গমের মতো উজ্জ্বল, চোখে গভীর জল, মুখে হাসি যেন অরণ্যের ফুল।

তাদের ঘর ছিল সাধারণ — মাটির দেয়াল, খড়ের চাল, কিন্তু ভেতরে ছিল শান্তি ও মমতা।

সন্ধ্যায় চেরুকন্দন যখন ঘরে ফিরত, নাঙ্গেলি চুলে তেল মেখে হাসিমুখে জল দিত তার হাতে, আর দুজনে বসে গল্প করত।

তাদের জীবনে অভাব ছিল, কিন্তু অপমান ছিল না — অন্তত সেই পর্যন্ত।

অমানবিক প্রথার ছায়া

তখনকার কেরালায় বর্ণব্যবস্থা ছিল যেন শ্বাসরোধ করা এক দড়ি।

উচ্চবর্ণের মানুষরা নিম্নবর্ণের সঙ্গে কথা বলত না, তাদের সামনে রাস্তা দিয়ে যেতে দিলেও নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকতে হতো।

কিন্তু সবচেয়ে ঘৃণ্য প্রথা ছিল “মুলাক্কারম” — অর্থাৎ স্তনকর।

এই কর দিতে হতো নিম্নবর্ণের নারীদের, যদি তারা তাদের বক্ষ ঢেকে রাখতে চাইত।

হ্যাঁ, শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও সত্য — নারীর শরীর তখন রাজ্যের আয়ের উৎসে পরিণত হয়েছিল।

রাজকোষে এই করের হিসাব রাখা হতো, আর সৈনিকরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে কর আদায় করত।

যে নারী কর দিত না, তাকে প্রকাশ্যে বক্ষ উন্মুক্ত রেখে সমাজে চলতে হতো, নতুবা শাস্তি পেতে হতো।

নাঙ্গেলির গ্রামেও এই নিয়ম চলত। অনেক নারী চুপচাপ কর দিত, কারণ তারা জানত প্রতিবাদ মানে মৃত্যু।

কিন্তু নাঙ্গেলি অন্য রকম ছিল।

সে বিশ্বাস করত, নিজের দেহ নিজের মর্যাদা, আর মর্যাদার জন্য কর দেওয়া মানে নিজের আত্মাকে বিক্রি করা।

ঝড়ের আগমনী

এক দুপুরে, গরম হাওয়া বইছে। চেরুকন্দন তখন মাঠে।

হঠাৎ গ্রামে আসে রাজকর্মচারীরা — হাতে খাতা, কোমরে তলোয়ার। তাদের নেতৃত্বে ছিল কর সংগ্রাহক “কর্ণন পিল্লাই”।

সে গম্ভীর গলায় নাঙ্গেলিকে বলে,

“রাজকোষে তোমার ‘মুলাক্কারম’ বকেয়া আছে। রাজা চান, তুমি কর পরিশোধ করো।”

নাঙ্গেলি থমকে দাঁড়ায়। চোখে তার একটুখানি বিস্ময়, তারপর দৃঢ়তা।

“কিসের কর? আমার দেহ আমার নিজের। এর জন্য রাজাকে কর কেন দেব?”

কর্ণন পিল্লাই ঠাণ্ডা গলায় হেসে বলে,

“এটাই আইন। তুমি নিচু জাতের। যদি বক্ষ ঢাকতে চাও, তবে রাজাকে কর দিতেই হবে।”

নাঙ্গেলির বুকের ভেতর আগুন জ্বলে ওঠে।

সে বলে,

“আমার মাংসের টুকরো তোমাদের কর নয়। আমি দেব না।”

কর্ণন পিল্লাই কটাক্ষ করে তাকিয়ে বলে,

“ভাবো ভালো করে। কাল সকালে আবার আসব। যদি কর না পাও, ফল ভালো হবে না।”

সে চলে যায়।

নাঙ্গেলি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাস যেন ভারী হয়ে আসে।

সন্ধ্যায় চেরুকন্দন ফিরে এলে নাঙ্গেলি সব বলে।

চেরুকন্দন হতভম্ব।

“ওরা পিশাচের মতো, নাঙ্গেলি। কর না দিলে তোমাকে মেরে ফেলবে।”

নাঙ্গেলি শান্ত গলায় বলে,

“মরতে যদি হয়, মরব মর্যাদার সঙ্গে। আমি কাউকে আমার শরীরের কর দেব না।”

চেরুকন্দন তার হাত ধরে ফিসফিস করে,

“তোমার চোখে আগুন দেখি। ভয় পাচ্ছি, সেই আগুন একদিন আমাদের পুড়িয়ে দেবে।”

নাঙ্গেলি হেসে বলে,

“আগুনে না জ্বলে যে, সে আলো পায় না।”

রাতের নিস্তব্ধতা

সেই রাতে গ্রামের আকাশ ভারী ছিল। দূরে বৃষ্টি নামবে মনে হয়।

নাঙ্গেলি প্রদীপ জ্বালিয়ে সামনে বসে। হাতে কলাপাতা, পাশে ছোট একটি ছুরি।

চেরুকন্দন বলে,

“তুমি কী ভাবছ?”

নাঙ্গেলি উত্তর দেয় না। শুধু বলে,

“যদি আমি না থাকি, তুমি বাঁচবে তো?”

চেরুকন্দন চমকে ওঠে,

“এই কথা বলো না। তুমি না থাকলে আমার বাঁচা কীসের?”

নাঙ্গেলি তার দিকে তাকায়, চোখে ভালোবাসা আর দৃঢ়তা একসঙ্গে।

“আমি যদি অন্যায় মেনে বাঁচি, তবে আমি জীবিত হলেও মরা। আমি যদি সত্যের জন্য মরতে পারি, তবে মৃত্যুতেও বাঁচব।”

চেরুকন্দনের চোখে জল আসে।

সে কিছু বলতে পারে না, শুধু তার হাত ধরে রাখে।

রাত গভীর হয়। বাতাসে নারকেলপাতার শব্দ, প্রদীপের আলো কাঁপে।

রক্তের সকাল

পরের দিন সূর্য উঠেছে লাল আভায়।

গ্রামের মানুষ দেখছে রাজকর্মচারীরা আবার আসছে।

নাঙ্গেলির উঠানে কর সংগ্রাহক দাঁড়িয়ে।

সে বলে,

“কর প্রস্তুত রেখেছ?”

নাঙ্গেলি শান্তভাবে বলে,

“হ্যাঁ, প্রস্তুত।”

সে ঘরে ঢোকে।

চেরুকন্দন তখন বাইরে — তাকে দূরে আটকে রাখা হয়।

ভেতরে, নাঙ্গেলি প্রদীপ জ্বালায়, কলাপাতা মেলে।

তারপর নিজের বুকের দিকে তাকায় — সেই বুক, যা জীবনের প্রতীক, মাতৃত্বের প্রতীক, নারীশক্তির প্রতীক।

সে চোখ বন্ধ করে মৃদু প্রার্থনা করে—

“প্রভু, আমাকে শক্তি দাও।”

তারপর ছুরিটি তোলে, এক মুহূর্তও না ভেবে নিজের দু’টি স্তন কেটে সেই পাতার ওপর রাখে।

এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে আসে।

রক্তের ধারা মাটিতে গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু তার মুখে শান্তি।

সে বাইরে এসে বলে,

“এই নাও তোমাদের কর। রাজাকে বলো, এটাই আমার মুলাক্কারম।”

কর্ণন পিল্লাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। তার হাত কাঁপে। সে কিছুই বলতে পারে না।

নাঙ্গেলি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

রক্তে ভিজে যায় ঘর, উঠান, বাতাস।

আগুনের মানুষ

খবর ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তে।

চেরুকন্দন ছুটে আসে।

স্ত্রীর দেহ দেখে তার বুক ফেটে যায়। সে নাঙ্গেলির মাথা কোলে তুলে নেয়, রক্তে হাত ডুবিয়ে কাঁদে, চিৎকার করে—

“এই কেমন রাজ্য, যেখানে একজন নারীকে নিজের দেহ কাটতে হয় মর্যাদার জন্য!”

মানুষ কাঁদে, কেউ চিৎকার করে, কেউ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

চেরুকন্দন তখন স্থির হয়ে যায়।

সে প্রদীপ জ্বালায়, স্ত্রীর দেহের পাশে বসে, নিজের পোশাকে আগুন লাগিয়ে দেয়।

“তুমি একা যাবে না, নাঙ্গেলি। আমি তোমার সঙ্গে যাব।”

আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

দু’জনের দেহ একই শিখায় মিলিয়ে যায় — এক দেহে ভালোবাসা, অন্য দেহে প্রতিবাদ।

প্রতিধ্বনি

নাঙ্গেলির রক্তের গল্প দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

প্রথমে রাজা চুপ থাকেন, কিন্তু জনরোষে ভীত হয়ে প্রশাসন তদন্ত শুরু করে।

গ্রামের মানুষ সাক্ষ্য দেয় — “সে কর দেয়নি, সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে।”

ধীরে ধীরে মানুষের হৃদয়ে আগুন জ্বলে ওঠে।

নারীরা বলে—

“আমরাও কর দেব না। যদি মরতে হয়, মরব, কিন্তু অপমান নয়।”

এভাবেই শুরু হয় এক নীরব বিপ্লব।

কিছুদিনের মধ্যে রাজা ঘোষণা করেন — “মুলাক্কারম প্রথা বাতিল।”

কিন্তু নাঙ্গেলি আর চেরুকন্দন সেই খবর শোনার জন্য বেঁচে ছিলেন না।

তারা মাটিতে মিশে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের আত্মা ছড়িয়ে পড়েছিল আকাশে।

উত্তরাধিকার

আজ সেই স্থানটি পরিচিত “মুলাচিপারাম্বু” নামে — অর্থাৎ “স্তনের ক্ষেত্র”।

সেখানে এখনো একটি ছোট্ট পাথরফলকে লেখা আছে নাঙ্গেলির নাম।

প্রতি বছর গ্রামের মানুষ ফুল দেয়, প্রদীপ জ্বালায়, প্রণাম করে।

নারীরা বলে, “নাঙ্গেলি ছিল আমাদের মা।”

তারা বিশ্বাস করে, নাঙ্গেলির রক্তেই জন্ম নিয়েছে তাদের স্বাধীনতা।

চেরুকন্দনের নামও ভুলে যায়নি কেউ।

কারণ সে ছিল সেই ভালোবাসা, যা মৃত্যুকেও ভয় পায়নি।

নাঙ্গেলির গল্প কেবল ইতিহাস নয় — এটি এক অগ্নিসংকেত।

সে প্রমাণ করেছে, মানবমর্যাদা কোনো আইন বা করের অধীন নয়।

একজন নারী, সমাজের নিম্নস্তরে থেকেও, সমগ্র ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে।

তার ভালোবাসা ও প্রতিবাদ একসঙ্গে মিলেছিল — একদিকে স্বামীর প্রতি মমতা, অন্যদিকে আত্মমর্যাদার জন্য অগ্নিবীজ।

চেরুকন্দন প্রমাণ করেছে, সত্যিকার ভালোবাসা মানে শুধু বেঁচে থাকা নয়, একসঙ্গে মরার সাহসও।

শেষকথা

নাঙ্গেলির গল্প আজও কেরালার বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

যখনই কোনো নারী অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, যখনই কেউ নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রতিবাদ করে — তখন নাঙ্গেলির আত্মা যেন পাশে দাঁড়িয়ে বলে,

“ভয় পেয়ো না। আমি রক্ত দিয়েছিলাম, তোমরা কণ্ঠ দাও।”

তার রক্ত শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তার বার্তা আজও তরতাজা —

“সম্মান কেনা যায় না, মর্যাদা ভিক্ষা নয়, আর স্বাধীনতা করের বিনিময়ে নয়।”

নাঙ্গেলি ও চেরুকন্দনের প্রেম, ত্যাগ, ও প্রতিবাদ—

মানব ইতিহাসে এক অমর অধ্যায়,

যেখানে রক্তের লালচে দাগ হয়ে লেখা আছে —

“প্রেম যখন ন্যায়ের সাথে মেলে, তখন মৃত্যুও পরাজিত হয়।”